在诸多法制廉政雕塑中,“明镜高悬” 主题雕塑以其鲜明的象征意义占据重要地位。雕塑常以圆形铜镜为核心造型,镜面打磨光亮,边缘雕刻祥云纹与 “法”“廉” 二字,底座则采用汉白玉材质,刻有 “以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失” 的经典名句。铜镜在中国传统文化中本就有 “明辨是非” 的寓意,而将其与法制廉政主题结合,既延续了历史文化脉络,又赋予其当代价值 —— 它提醒公职人员要时刻自省自察,以 “明镜” 照见自身言行,坚守法治底线与廉政准则。该雕塑多安置于政府机关大厅或广场显著位置,成为一道兼具文化气息与教育意义的风景线,让每一位观者在驻足凝视时,都能感受到 “公正透明” 的法治精神与 “廉洁自律” 的道德要求。

法制雕塑,校园广场雕塑,不锈钢广场雕塑

法制雕塑,校园广场雕塑,不锈钢广场雕塑“包拯断案” 主题雕塑是法制廉政文化中极具代表性的具象化作品,它以历史人物为载体,传递永恒的法治理念。雕塑通常采用铸铜材质,呈现包拯身着官服、手持惊堂木的庄严姿态,面部表情肃穆刚毅,眼神坚定有力,仿佛正审理疑难案件、伸张正义。部分雕塑还会搭配 “三口铡刀”“诉状案台” 等元素,还原经典历史场景,增强视觉冲击力与故事性。包拯作为 “清正廉洁”“刚正不阿” 的象征,早已超越历史人物本身,成为一种文化符号。这一雕塑的创作,不仅是对历史文化的纪念与传承,更旨在提醒当代公职人员以包拯为榜样,坚守法治原则,不徇私情、不谋私利,始终将人民利益与公平正义放在首位,让 “铁面无私” 的精神在新时代持续发光发热。

不锈钢仿铜人物雕塑,人物雕塑,广场文化雕塑

不锈钢仿铜人物雕塑,人物雕塑,广场文化雕塑“法治之网” 雕塑以抽象的艺术形式,诠释 “法网恢恢,疏而不漏” 的法治内涵,是近年来法制廉政建设中常见的创新作品。雕塑多采用不锈钢材质,通过交错缠绕的金属线条编织成网状结构,线条粗细不一却紧密相连,形成立体的 “法网” 造型,部分作品还会在网眼处点缀小型 “法徽”“钥匙” 等符号,强化主题。雕塑的整体形态可方可圆,有的悬挂于空中,有的立于地面,无论何种形式,都传递出 “法律面前人人平等,任何违法违纪行为都将被‘法网’捕获” 的核心思想。它打破了传统人物雕塑的具象化表达,以更现代、更抽象的艺术语言引发观者思考:法治如同一张无形的网,既守护着社会的公平正义,也约束着每一个人的行为边界。对于公职人员而言,这一雕塑更是一种警示 —— 切勿抱有侥幸心理,唯有严守法律底线,才能行得正、坐得端。

法治雕塑,不锈钢文化雕塑,不锈钢法治主题雕塑

在中国传统文化中,竹与石常被赋予 “高洁品格”“坚韧不屈” 的寓意,“竹石图” 廉政雕塑便巧妙借用这一文化符号,传递廉政理念。雕塑多采用青石或汉白玉材质,雕刻出竹子挺拔向上、扎根岩石的形态:竹叶疏密有致,竹节清晰可见,象征 “节节高升” 的同时,也暗喻 “廉洁自律,一步一个脚印”;岩石则刻画得厚重坚实,代表 “坚守原则、不为外物所动” 的坚定立场。部分雕塑还会在竹旁雕刻 “咏竹诗”“廉政格言”,如郑燮的 “千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,进一步丰富文化内涵。这类雕塑常安置于机关庭院、廉政公园等环境中,与自然景观相得益彰,营造出 “清风拂面、正气浩然” 的氛围。它不直接提及 “法” 与 “廉”,却通过含蓄的文化表达,让观者在欣赏自然之美的同时,潜移默化地接受廉政文化的熏陶,领悟 “做人当如竹,正直不弯曲;做事当如石,坚定守初心” 的道理。

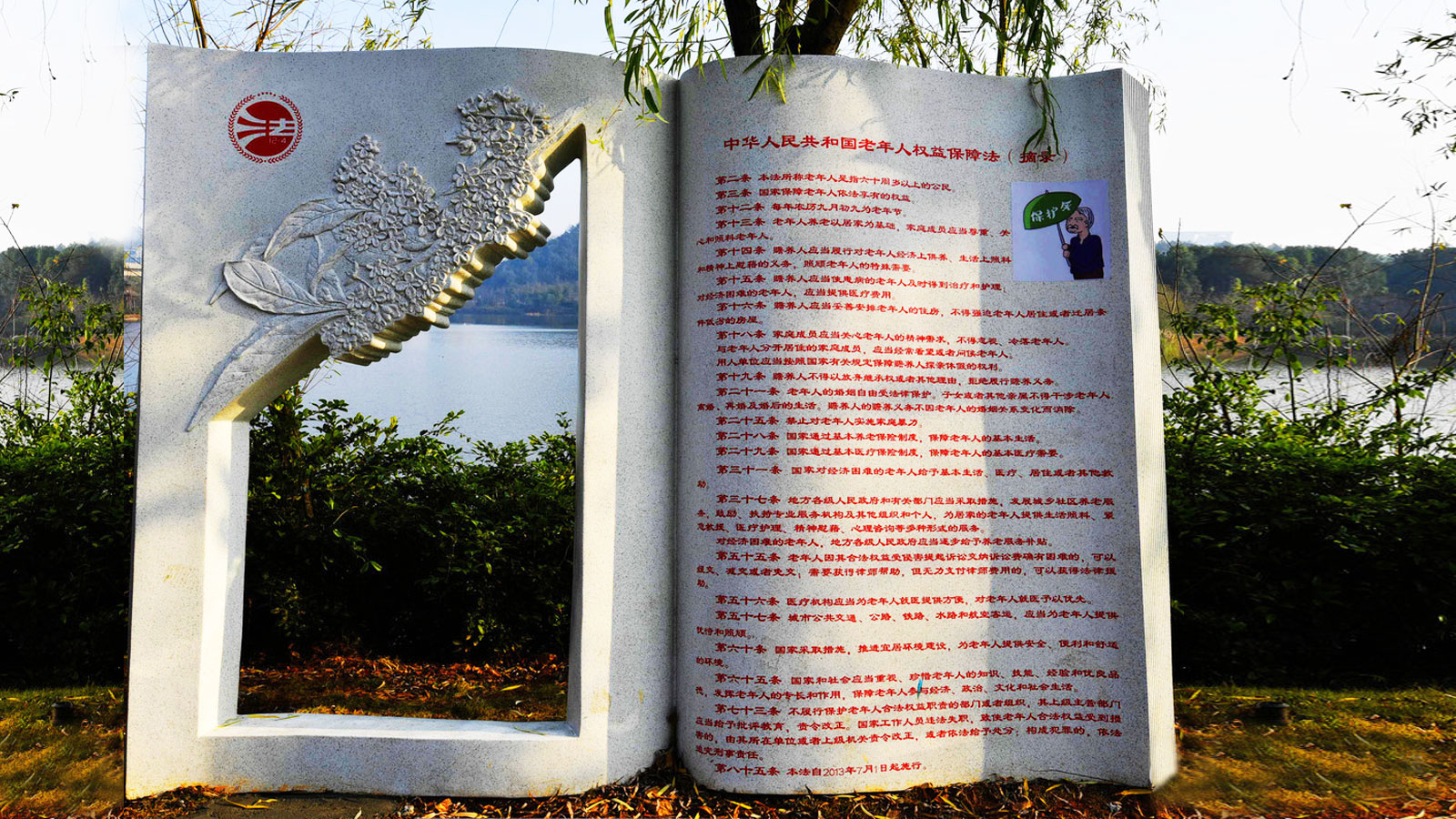

法制主题雕塑,不锈钢公园主题雕塑,不锈钢书雕塑

“司法天平” 雕塑是法制文化中最经典的符号化作品之一,它以天平这一全球通用的 “公平正义” 象征为核心,展现法治的核心内核。雕塑通常由底座、支架与天平三部分组成:底座多为正方形,刻有 “公平”“正义” 等字样,象征 “坚实的法治基础”;支架采用金属材质,线条简洁流畅,支撑着天平的两端;天平的左右托盘大小一致、重量相等,一端放置 “法徽”,另一端放置 “百姓诉求” 模型(如书信、印章等),寓意 “法律与民意并重,司法审判以公平为唯一准则”。部分雕塑还会在天平下方雕刻 “独角兽”(古代象征公正的瑞兽),将传统与现代法治符号结合。“司法天平” 雕塑不仅是司法机关的标志性装饰,更是法治精神的直观体现 —— 它提醒每一位司法工作者,在审理案件时要摒弃个人情感与外界干扰,像天平一样保持平衡,让每一份判决都经得起法律、历史与人民的检验。

廉政雕塑,不锈钢法制雕塑,不锈钢廉政主题雕塑

“廉石” 主题雕塑的创作灵感源自历史典故 “陆绩廉石”:三国时期,陆绩任郁林太守,卸任时因行李简陋,为防船轻倾覆,取巨石压舱,此石后被后人称为 “廉石”,成为廉洁为官的象征。现代 “廉石” 雕塑便以此为原型,选用天然青石或花岗岩,保留石头的自然形态,仅在表面刻 “廉石” 二字或相关典故铭文,部分作品还会搭配小型人物雕塑,还原陆绩卸任运石的场景。雕塑的体积可大可小,大型 “廉石” 常立于政府机关门前,如同一座 “精神丰碑”,彰显单位的廉政追求;小型 “廉石” 则可置于室内展厅,供观者近距离感受其厚重质感。“廉石” 雕塑虽造型简约,却蕴含深刻的历史启示:它告诉当代公职人员,廉洁并非抽象的道德要求,而是体现在 “不贪一针一线” 的具体行动中,唯有像 “廉石” 一样坚守本心,才能赢得人民的信任与尊重。

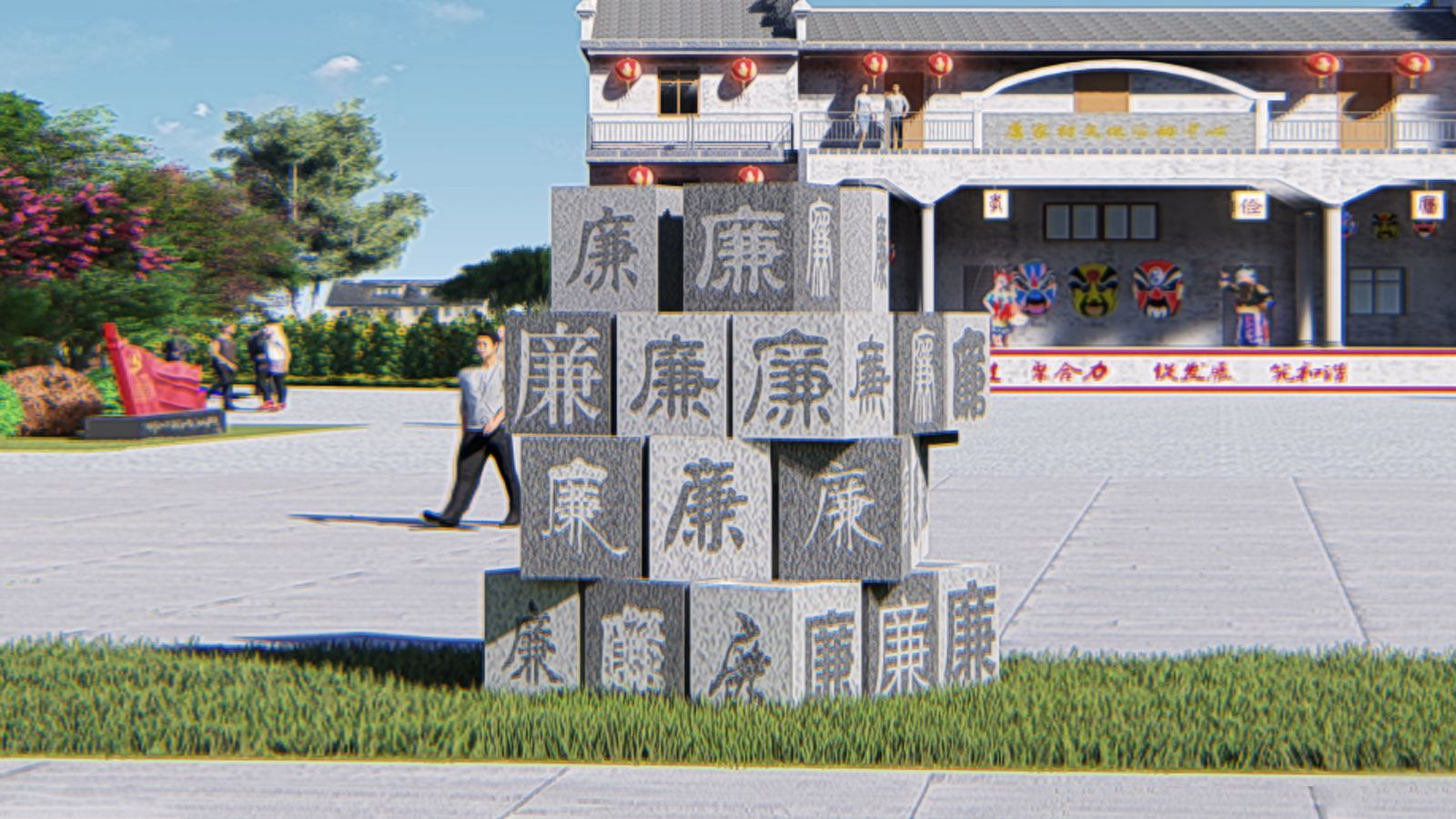

清洁廉政雕塑,遵纪守法雕塑,广场文化雕塑

“警示钟” 廉政雕塑突破了传统雕塑 “视觉欣赏” 的单一维度,通过 “听觉联想” 强化教育效果,是一种极具互动性的廉政文化载体。雕塑以古代铜钟为原型,采用青铜材质铸造,钟体表面刻有 “廉政警示语”“违法违纪案例” 等内容,如 “莫伸手,伸手必被捉”“警钟长鸣,初心不忘” 等,部分作品还会在钟旁设置敲击装置,供观者敲响警钟,亲身体验 “钟声警醒” 的效果。钟声本身具有 “警示、提醒” 的文化寓意,而 “警示钟” 雕塑将这种寓意与廉政主题结合,让 “警钟长鸣” 从一句口号变为可感可知的艺术形式。在重要节日或廉政教育活动中,许多单位会组织公职人员敲响警示钟,聆听钟声、诵读铭文,通过听觉与视觉的双重刺激,强化 “敬畏法律、严守纪律” 的意识。这一雕塑不仅丰富了廉政教育的形式,更让廉政理念真正 “入脑入心”,成为公职人员心中一道无形的 “警戒线”。

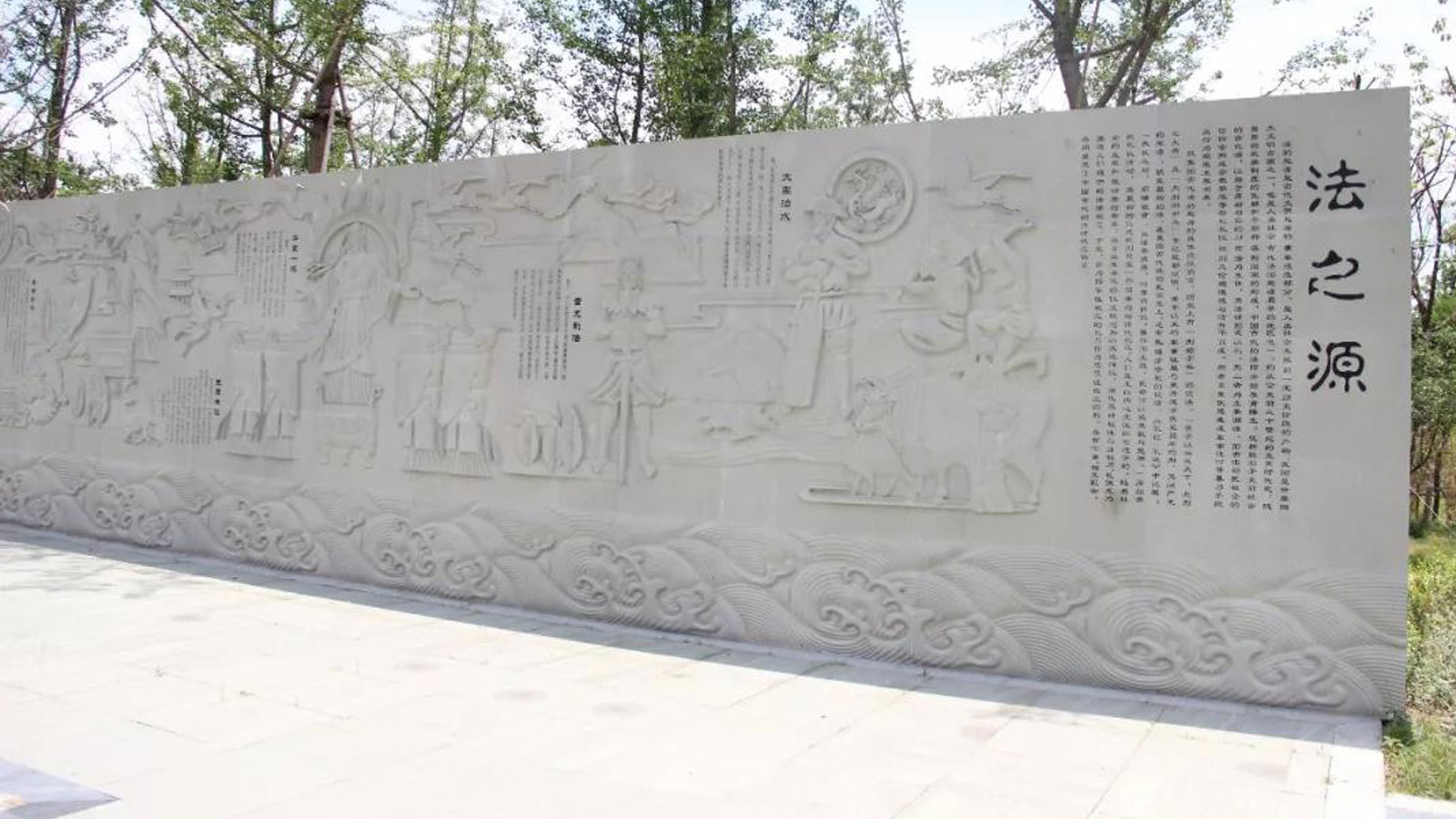

普法主题雕塑,浮雕墙雕塑,法制文化墙

“前行者” 法制雕塑以动态的人物造型,展现 “坚守法治正道、奋勇前行” 的价值导向,打破了传统法制雕塑 “静态庄严” 的刻板印象。雕塑通常塑造一位身着正装、昂首挺胸、大步向前的人物形象,人物手中或持有 “法徽”,或怀抱 “法典”,眼神坚定,姿态充满力量感,仿佛正沿着法治道路稳步前行。雕塑材质多选用不锈钢或铸铜,表面处理光滑明亮,增强现代感与活力。部分作品还会采用群组造型,塑造多位 “前行者” 并肩前行的场景,象征 “全社会共同推进法治建设” 的集体力量。“前行者” 雕塑的创作,旨在传递一种积极向上的法治精神:法治建设并非一成不变的静态目标,而是需要每一位公民,尤其是公职人员,以 “前行者” 的姿态主动践行、积极推动。它提醒人们,坚守法治正道或许会面临挑战,但只要坚定信念、勇往直前,就能不断推进社会的公平正义,实现国家的长治久安。

德法兼治雕塑,人物雕塑,红色法制雕塑

“德法兼治” 是中国特色社会主义法治建设的重要理念,“德法相融” 主题雕塑便以此为核心,展现 “法律与道德相辅相成、相得益彰” 的深刻内涵。雕塑常采用对称式构图,左侧以 “道德符号” 为核心,如 “仁义礼智信” 文字雕刻、“孔子讲学” 人物造型等,代表中华优秀传统道德文化;右侧以 “法律符号” 为核心,如 “法徽”“法典”“司法天平” 等,代表现代法治精神;中间则通过缠绕的藤蔓、连接的桥梁等元素,将两侧紧密结合,象征 “德与法相互融合、不可分割”。雕塑材质丰富多样,可结合石材、金属、玻璃等,形成视觉上的对比与和谐。这一雕塑的创作,不仅是对 “德法兼治” 理念的艺术诠释,更旨在引导公众理解:法治建设离不开道德的滋养,道德建设也需要法律的保障。对于公职人员而言,它更是一种要求 —— 既要严守法律底线,又要提升道德修养,做到 “德法兼修”,以高尚的道德情操与严格的法律意识,履行好为人民服务的职责。

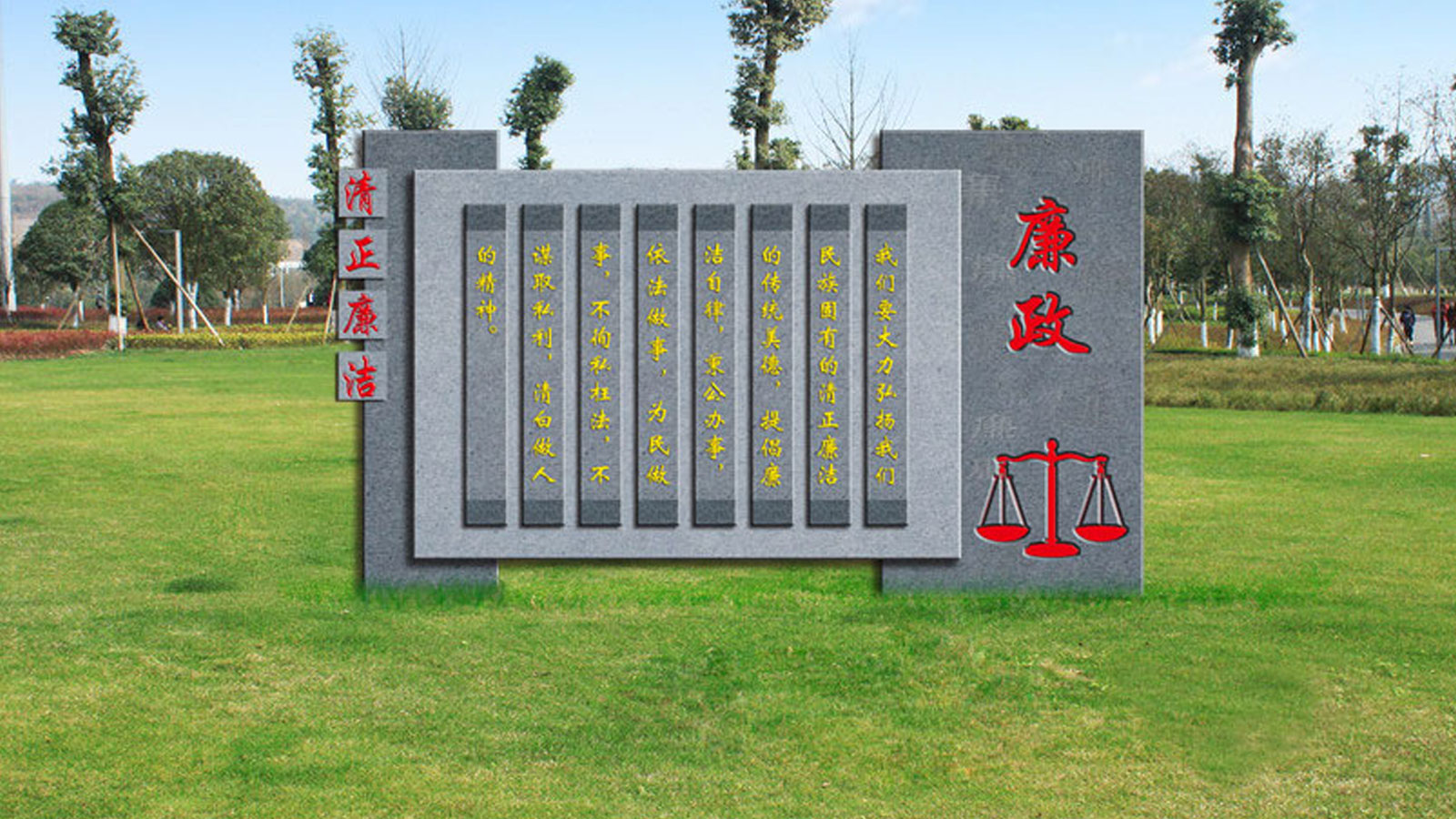

普法雕塑,法制宣传牌,法制主题雕塑

“廉政火炬” 雕塑以 “火炬” 这一象征 “光明、希望、传承” 的符号为核心,展现廉政精神代代相传的时代使命。雕塑多采用不锈钢与玻璃材质,火炬的 “火焰” 部分以透明玻璃或红色金属片打造,呈现出跳跃燃烧的动态效果,“火炬柄” 则刻有 “廉政精神代代传”“不忘初心跟党走” 等字样,底座可雕刻不同时代的廉政楷模肖像或事迹简介。部分大型 “廉政火炬” 雕塑还会搭配灯光装置,夜晚点亮时,“火焰” 仿佛真正燃烧,营造出庄严而温暖的氛围。火炬自古以来就有 “传递精神、延续使命” 的寓意,“廉政火炬” 雕塑将这一寓意与廉政主题结合,既歌颂了历代廉政楷模的崇高精神,也强调了当代人传承廉政精神的责任。它提醒每一位公职人员,廉政建设不是一代人的事,而是需要代代接力、久久为功,唯有将廉政精神如同火炬般传递下去,才能让清风正气永驻社会,为国家发展与民族复兴提供坚实保障。